Dipl.-Ing. K.-H. Bury (KDT), Chefkonstrukteur im VEB Motorradwerk

Zschopau

Dipl.-Ing. W.Flade (KDT), Versuchsleiter im VEB Motorradwerk Zschopau

Dipl. Ing. F.Wolf (KDT), Amtierender Konstruktionsleiter im VEB

Motorradwerk Zschopau

|

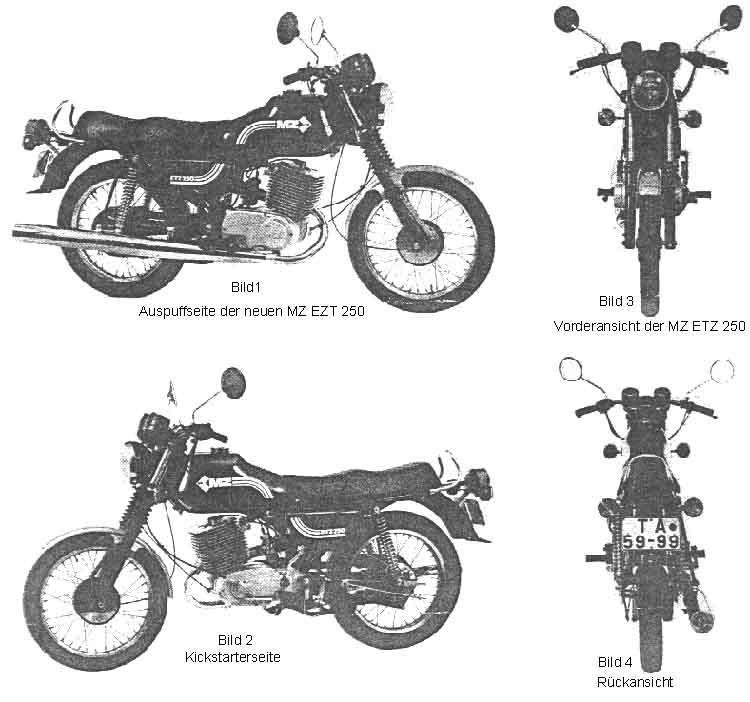

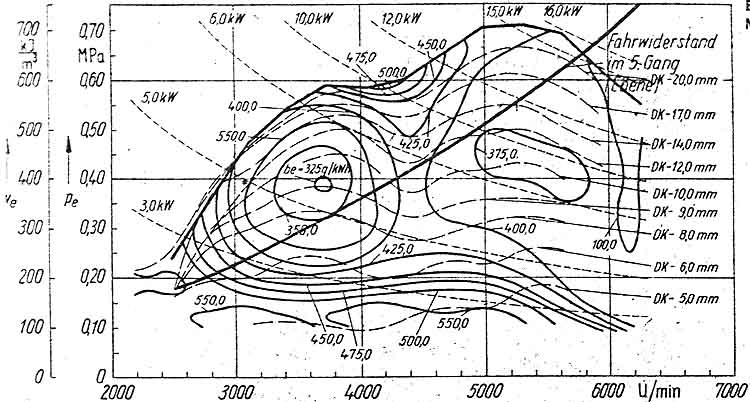

Die Zschopauer Motorradwerker haben ihr Versprechen eingehalten und demonstrier- en in Vorbereitung des X. Parteitages der SED ihre zielstrebige und fleißige Arbeit: das neuentwikelte Motorrad, die MZ ETZ 250, läuft seit April serienmäßig vom Band. Eine wesentliche Voraussetzung zur Realisierung des konzipierten Anlauftermins war bereits der pünktliche Bau der Null- serien-Motorräder im vergangenen Jahr. Sie wurden mit einem Anteil von 90% der serienmäßigen Vorrichtungen, Werkzeuge und Prüfmittel hergestellt. Dieser technolo- gische Vorbereitungsstand bildete eine wesentliche Voraussetzung für den pünkt- lichen Serienanlauf. Außerdem war es dadurch möglich, mit den neuentwickelten, aber bereits unter seriennahen Bedingun- gen gefertigten ETZ 250, eine letzte harte Fahrerprobung unter den winterlichen Bedingungen im Erzgebirge durchzuführen. |

1. Zur Konzeption der MZ ETZ 250.Der Satz "Motorräder von Motorradfahrern

für Motorradfahrer entwickelt" enthält die wesentlichste

Aussage zur Entwicklung- spraxis der Zschopauer Motorradbauer.

Nach diesen Kriterien entstanden schon bisher Motorräder,

bei denen die Fahr- eigenschaften im Vordergrund stehen und nicht

etwa ein Trend nach Motoren mit Höchstleistung. |

kriterien ausgelegten Motorräder mit betont

sportlich gehaltenen Baugruppen, konnten den Motorradfreunden

des In- und Auslandes als qualitativ hochwertige Erzeugnisse

an- geboten werden. Beacht- liche Exporterfolge sind das Ergebnis.

Besonders nach Anlauf des Modells MZ TS 250/1 mit Fünfganggetriebe

im Jahre 1976 stieg die Nachfrage nach MZ-Motor- rädern

der 250-cm³-Hub-raumklasse in In- und Ausland noch weiter

an. Das IFA- Kombinat für Zweiradfahrzeuge stand schon bald

vor dem Problem, Lösungs- wege für Kapazitätserweiterungen

in Zschopau zu sichern. Entsprechende Maß- nahmen wurden

inzwischen eingeleitet. Natürlich war von Anfang an klar, daß solche bewährten Baugruppen wie - das Fünfganggetriebe des Motors MM250/4, - die elastische Aufhängung des Triebwerkes, - die Teleskopgabel der TS 250/1 mit 185 mm Federweg, |

|

- der bewährte MZ-Kettenschutz, Völlig neue Gestaltung und verbessertes

Finish Senkung des Kraftstoffverbrauchs um 0,5

l/100 km gegenüber der TS 250/1 Erhöhung der Grenznutzungsdauer (Fahrstrecke bis zur Generalreparatur) von 30000 km auf 40000 km)

|

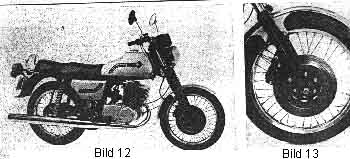

12-V-Elektrik mit Drehstromlichtmaschine Leistungssteigerung auf 15,5kW (21PS) Wahlweiser Einsatz einer Vorderrad- Scheibenbremse

für bestimmte Export- märkte Ausrüstung mit einer Frischöldosier-

pumpe Genereller Einsatz von 18"-Rädern |

zwischen beiden Grundmodellen keine prinzipiellen

Unterschiede in der Technik, also bei Triebwerk und Fahrgestell,

geben wird. Gegenüber der Standard-Variante gehören

zur Grundaustattung des Luxus- Modells folgende Einzelheiten:

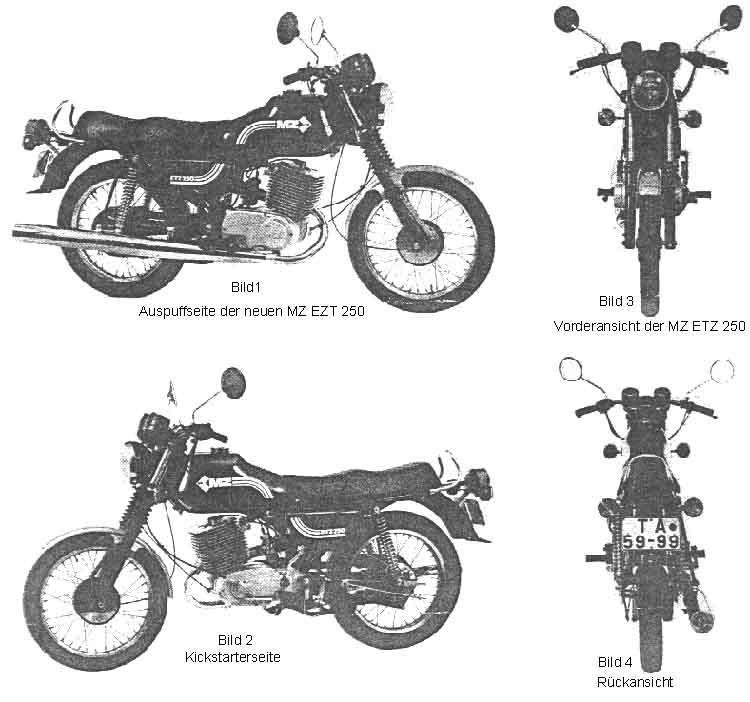

2. Leistungsgesteigeter Motor EM 2502.1. Zylinder-Zylinderdeckel-Kolben |

|

Spülkanalpaare von einer gemeinsamen

un- teren Eintrittsöffnung ausgehend bis zum Eintritt in

den Arbeitsraum gegabelt ausge- führt, so daß mit

einem Überströmkanal- kern gleichzeitig zwei Kanäle

hergestellt werden können. Das hintere obere Über-

stromkanalfenster ist aus prozeßtechni- schen und technologischen

Gründen kreis- förmig ausgebildet.

[Anm.:Hier fehlt jetzt ein Satz in meinen Kopieen. Über die Zusendung des fehlenden Satzes durch einen Leser mit Zugriff auf den Original-Artikel aus KFT 5/81 würde ich mich freuen.] |

Zur Verbesserung der Geräuschdämpfung wurden neue Rippen-Dämpfungselemente in entsprechenden Schlitzen im Zylinder und im Zylinderdeckel angebracht. Diese Ausführung wirkt auch im Aussehen per- fekt. Zur Aufnahme der größeren Kräfte wurden die Zylinderstehbolzen von M 8 in M 10 geändert. Der Kolben wurde zur Ver- ringerung der Kippneigung und Kolben- ringbelastung um 5 mm verlängert und am oberen Kolbenring mit einem zum Einlaß verdrehten Kolbenringsicherungsstift versehen. 2.2. Kurbelwelle 2.3. Lichtmaschine 2.4. Kupplung, Getriebe, Schaltung, Drehzahlmesserantrieb |

Geändert wurde nur das Radial-Rillen- kugellager auf der Antriebsritzelseite von 6204, da die geforderte Grenznutzungs- dauer mit dem bisherigen Lager nicht erreicht wurde. Der Drehzahlmesserantrieb konnte ohne Veränderung übernommen werden. 2.5. Motorgehäuse, Kupplungsdeckel,

Lichtmaschinendeckel 2.6. AnsauganlageVergaser - |

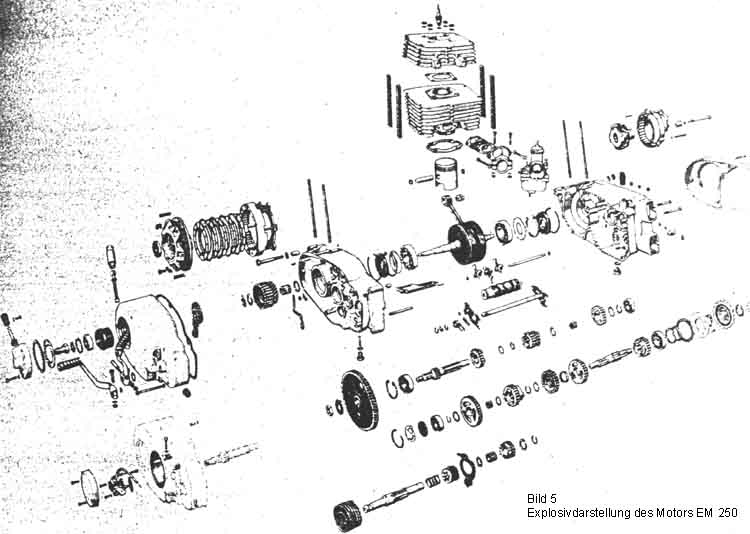

Bild 6 Kennlinienfeld des Motors EM 250

|

geringen Saugwiderständen erreicht werden. Der Ansauggeräuschdämpfer ist mit dem Filtergehäuse als dreiteiliges Leichtmetall-Druckgußteil ausgebildet und mit dem Rahmen verschraubt. Der Papier- filtereinsatz Typ 130 x 82 TGL 39-474 ist nach Abnahme eines hinter der Batterie liegenden Verschlußdeckels zugängig. 2.7. Abgasanlage 2.8. Fahrgeräusche 3. Fahrwerk3.1. Rahmen |

3.2. Vorderbau 3.3. Lenker, Anzeigegeräte, Bedienelemente

kombiniert mit Blinkkontrolleuchte.

|

3.4. Kraftstoffbehälter, Sitzbank 3.5. Hinterradreifen 3.6. Hinterradantrieb 4. Elektrische Anlage4.1. Drehstromlichtmaschine, Regler, Batterie |

|

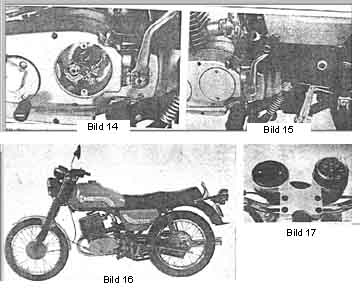

Die besonderen Vorteile liegen darin, daß mit annähernd gleicher Masse im Vergleich zur Gleichstrommaschine 6V/90W eine weitaus höhere Leistung zu erzeugen ist und daß der Ausgangsstrom kontaktlos von der Statorwicklung abgenommen wird. Nur ein geringer, über drei Erregerdioden abzweigender Erregerstrom wird über zwei Bürsten und Schleifringe an der Rotor übertragen. Damit ist die Gewähr für eine hohe Nutzungsdauer und einen äußerst wartungsfreien Betrieb gegeben. Mit einem leistungsfähigen Drehstrombrückengleich- richter wird der vom Stator abgenommene Wechselstrom gleichgerichtet. Die abge- gebene Spannung und die Begrenzung des Maximalstroms erfolgt über den Regler für die Drehstrommaschine. Regler und Gleich- richter sind unter der Sitzbank (siehe Bild 10) angeordnet. Die Lichtmaschine weist gute Selbsterregereigenschaften auf, so daß auch ein Betrieb ohne Batterie moglich ist. Die Batterie 12V/9Ah ist unter der ver- schließbaren Seitenverkleidung unterge- bracht. Damit ist garantiert, daß die War- tung der Batterie im Vergleich zur TS 250/1 recht problemlos und mit wenig Aufwand realisiert werden kann, zumal auch der Säurespiegel, bedingt durch die kons- truktive Ausführung des Batteriegehäuses in Polyprophylen im eingebauten Zustand kontrollierbar ist (Bild 11).

4.2. Scheinwerfer |

4.3. Brems-Schluß-Kennzeichen-Leuchte

(BSKL) 122 5. Sonderausführungen mit Scheibenbremse und Frischöldosierung5.1. Scheibenbremse |

Durch den Einsatz der Scheibenbrems- anlage

lassen sich folgende funktionelle Verbesserungen erreichen: 5.2. Frischöldosierung [Auch hier fehlt der vollständige Satz]

sowohl die Triebwerks- als auch Zylinder- schmierung unter allen im Fahrbetrieb auf- tretenden Betriebs- und Temperaturbe- dingungen garantiert werden. Das Gesamt- Mischungsverhältnis Kraftstoff – Öl liegt im Durchschnitt bei 50:1, wobei im Bereich niederer Belastungen eine Reduzierung der zugeführten Ölmenge auf 70:1 realisiert wurde. Der Ölbehälter mit 1,3 l Inhalt ist links unter dem Ansauggeräuschdämpfer angeordnet (Bild15). Die Ölstandskontrolle erfolgt durch ein Ölstandskontrollfenster und einen mit der Plastverschlußschraube des Einfüllstutzens verbundenen Meßstab. |

|

6. ZusammenfassungDie neu entwickelte MZ ETZ 250 zeigt sich

zur bisher produ- zierten MZ TS 250/1 äußerlich in

deutlich sichtbaren Ver- änderungen. Die genaue Betrachtung

bestimmter Details, sowie die Gesamtgestaltung und -ausführung

läßt jedoch bewährte MZ-Merkmale erkennen. Die

konstruktive Beschreibung sollte allerdings auch deutlich werden

lassen, daß wesentlich an den nicht sichtbaren Bau- gruppen

gearbeitet wurde. Beispielsweise waren bedeutende Entwicklungsarbeiten

erforderlich, um den Kraftstoff- Straßen- durchschnittsverbrauch

zu senken. So kann folgendes nachgewiesen werden: |

zurück zur Berichtsauswahl